收缩中谋高端突围 外资家电品牌的“差异化生存”

11月中国国际进口博览会上,“全勤生”的松下携全球首创四筒洗烘护一体机、喜马拉雅系列嵌入式厨电套系等多款首发新品亮相,发布AI中国战略;博世、LG也纷纷展出适配中国家庭的高端智能家电。

这场家电领域“外资高端矩阵”背后,却是外资家电品牌在华市场的深刻调整——一边是高端新品的密集首发,一边是中低端业务的果断剥离;一边是德系品牌的深度扎根,一边是日韩、美系品牌的战略收缩。

2025年,外资家电阵营正以“整体收缩、局部突围”的特征,在本土品牌的竞争压力下,走出各自的差异化生存路径。

中国家电市场的价格战与本土品牌的成本优势,让外资品牌的中低端业务持续承压,“剥离非核心资产”成为集体选择。其中日系家电企业的“去家电化”进程最为迅猛,纷纷剥离低利润消费家电业务,转向高附加值领域。

早在今年2月4日,松下集团宣布解散“松下电器公司”,将业务拆分为智能生活、空气品质空调·食品流通、电气工程三家子公司,同时明确将对电视机等盈利能力弱的业务进行处置。

日立在今年8月4日宣布将以约6.8亿美元出售日本国内白电业务,潜在买家涵盖中韩及土耳其企业。日立若完成此次交易,将彻底告别消费家电市场,全力聚焦铁路、能源等基础设施领域。

更早之前,东芝就剥离了家电业务,2016年白电业务归入美的麾下后,2025年2月东芝又将映像解决方案公司95%股权售予海信。

富士通则通过资产出售实现聚焦,1月6日其空调业务被日本百乐满集团以118亿元收购,自身则专注IT解决方案核心领域。

与日企的家电业务剥离相呼应,韩系品牌开启了产能外迁与市场上移的双重调整。2023年开始,LG逐步退出中国家电生产,将产能转向越南、印度等成本更低的地区,在中国市场仅保留OLED电视、门中门冰箱等高端差异化产品,其2万元以上冰箱销量同比增长21.5%。三星的收缩更为明显,关闭在华最后一家手机工厂的同时在华营收不断缩减,电视业务虽加码高端市场,但在供应链上减少对中国面板的依赖。

在收缩的大趋势中,部分外资品牌选择通过跨界整合或区域重组寻找新机遇。

松下控股为实现业务转型与升级,将对核心子公司松下电器株式会社进行发展性解散并重组,关键一点就是推进 “Panasonic Go” AI 战略并加码中国市场投资,聚焦 AI 服务器相关电子材料与住空间整体解决方案,通过 “本土决策 + 全球推广” 双战略,向 B2B 高增长 + AI 驱动的科技集团转型,目标提升整体盈利能力与市场竞争力。

夏普于10月底宣布进军汽车领域,计划在2027年推出旗下首款纯电MPV—LDK+。

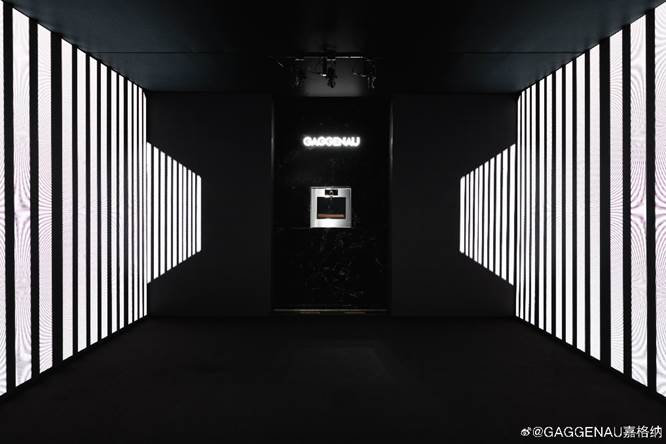

与日韩企业形成鲜明对比的是德系品牌的坚守与深耕。中国市场是博世除德国外的最大单一市场,销售额占集团全球近20%。2024,博世在中国持续加大研发投入,119亿元研发费用占销售额8%.市场方面,以洗碗机为例,欧睿统计显示,自进入中国市场以来,西门子洗碗机已连续十一年稳居全国销量第一,2025年博西家电集团旗下高端品牌嘉格纳进入中国,深化高端市场布局。

外资家电品牌的调整虽路径各异,但底层逻辑高度一致,集中体现为“弃弱保强、聚焦价值”的战略收缩,以及对本土市场变化的被动适配。

就连长期专注高端市场的索尼,也因中国品牌的高端突破而调整策略,推出Mini LED5系与智能电视3系中端产品,以亲民价格争夺大众市场,形成“上下并举”的格局。

对于外资品牌而言,2025年的调整并非终点,而是适应中国市场的新起点。在本土品牌全球化与智能化的双重冲击下,如何将技术积淀与中国消费需求更紧密结合,将成为其在华立足的关键。而这场变局,也将推动中国家电市场向更成熟、更多元的方向发展。